| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

- FPNM

- load factor

- Best Glide Speed

- sideslip

- dihedral effect

- 국제민간항공협약

- 항공안전법

- directional stability

- Turn radius

- lateral stability

- 2007년 제3차 운송용조종사 변형

- Lead Radial

- dutch roll

- ICAO Annex 14

- 13년도 공단 기출문제 변형

- annex14

- 2007년 제4차 자가용조종사 변형

- UAM

- Today

- Total

비행사의 다이어리

K-UAM 방향성에 대한 제언 본문

나는 UAM에 관심이 많다. 주식을 많이 가지고 있다. 전에 있던 직장이 드론배송 업체였기도 하고, 일반항공(이하 GA: General Aviation)에서 소형 항공기(경량 아님!) 비행 교관을 하기도 하였다. 그리고 항해사로 배도 탔다.

그런데, 요즘들어 예전 글에서 버티포트 제방빙 패드 건도 그렇고 UAM, 더 정확히는 한국형 UAM, 즉 K-UAM에 대해 자꾸 이상한 이야기가 들린다. 이 K-UAM이 내 예상과는 다르게 이상한 방향으로 흘러가는 것 같아 이 글을 적는다. 옛날에 지적했던 전문교육기관의무화 건도 그렇고 대체 왜 우리나라는 항공쪽에서 새로운 먹거리가 생기면 항상 판이 자꾸 에어라인처럼 하려고 하는지 모르겠다.

미래지향적인 UAM 산업 분야가, 기존 항공산업랑 다를 거 없거나, 오히려 억지로 껴맞춰 이도저도 아닌 끔찍한 혼종 분야로 전락하는 게 아닌지 우려스럽다. 그래서 2021년에 K-UAM 운용개념서 1.0이 대중에게 공개된 시점부터 2025년 새해가 밝은 지금 까지 내가 지켜 본, 그 우려스러움들을 풀어 보겠다.

K-UAM 운용개념서 1.0, 그리고 근본의 부재

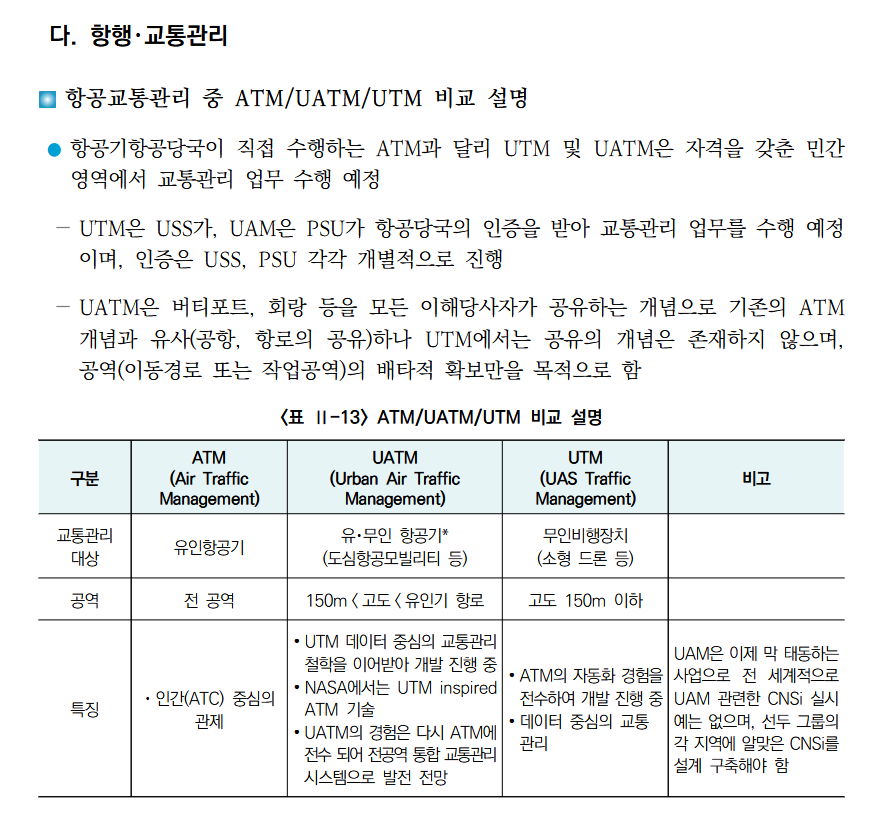

2021년도 9월에 K-UAM 운용개념서 1.0이 발간되기 이전, 미항공청(이하 FAA)에서는 이미 2020년 6월에 UAM Concept of Operations v1.0이 발간되었다. FAA UAM Concept of Operations v1.0의 아키텍쳐는 UTM Concept of Operations의 아키텍쳐를 기반으로 한다. 즉, UTM(Unmanned Aircraft System Traffic Management), 그 근본이 드론교통의 운용개념서인 것을 알 수 있다.

Figure 5-1 depicts a notional architecture of the UAM actors and contextual relationships and information flows. This architecture is based on patterns established within the UTM architecture described in the FAA’s UTM Concept of Operations. (UAM Concept of Operations v1.0(FAA), p21)

이것은 어찌보면 당연한 것이다. UTM이 드론의 대중화로 그 수가 많아지고 기존의 ATM 항공체계로는 수용이 불가한 사안들이 발생하면서 드론교통관리에 대한 새로운 운용개념을 정립시켜 나가는 것처럼, UAM 또한 마찬가지로 미래에 도심 항공 교통이 대중화 되어 너도 나도 복잡한 도심에 항공기를 끌고나와 기존의 ATM 항공체계로는 효과적인 관리가 불가능 때를 대비하여 새롭게 정립하는 운용 개념인 것이다. 그리고 FAA는 새롭게 정립하는 이 UAM 운용 개념에 드론의 교통관리를 기반으로 논리를 전개하고 있는 것이다.

그런데, 우리의 K-UAM은 그 근본을 잘 모르겠다.

이 K-UAM 아키텍처가 어디서 유래한 것인지 도저히 알 수가 없다. 아키텍처를 구성하는 각 주체의 명칭은 FAA UAM에서 따온 것 같지만, 막상 속을 까보면 그냥 기존의 ATM을 이상하게 복붙한 것에 지나지 않는 것 같아 보였다. 실제로 UAM 관련 여러 세미나도 가 보았지만 K-UAM 운용개념서 비행절차 설명한답시고 사실상 죄다 ATM 관제절차, 그것도 계기비행 절차를 설명하고 있었다. 근데 차라리 ATM을 그대로 복붙이라도 했으면 그나마 나았을 텐데, 매우 이상하게 복붙해 놓은 것 같은 느낌을 지울 수 없다. 그래서 K-UAM이 ATM을 근본으로 하고 있다고 말하기도 참 애매한 것 같다.

대표적인 한 예로 버티포트 운영자와 UAM 교통관리서비스 제공자(이하 PSU)가 '관제(Control)'를 한다. 그것도 버전 1.0에서, 필요 이상으로 그 주체들이 어떻게 관제하는지 디테일하게 설명하고 있는데, 가령 버티포트 운영자는 공항의 Ground Contorl처럼 UAM의 지상이동을 승인하는 주체이기도 하며 Tower Control 처럼 착륙을 승인하는 주체이기도 하다. 하지만 이륙 승인의 주체는 또 아니며, 이륙 승인의 주체는 PSU이다. 다만 버티포트 운영자는 이륙을 모니터링 하면서 PSU와 정보를 공유한다. 근데, 신박하게도 지상이동과 착륙 승인을 요청하는 창구는 또 PSU이다. 그리고 동시에 PSU는 교통흐름관리라는 명목하에 사실상 출발/접근 관제 및 항로 관제를 수행한다.

FAA의 UAM Concept of Operations은 다르다! FAA는!

FAA의 UAM 환경에서는 사실상 관제(Control)의 개념이 없다. 그래서 마치 드론처럼 UAM 운항자 또는 기장이 알아서 비행을 이끌어 나가는 주체가 된다. 따라서 PSU 또한 관제기관이 아니다. PSU는 UAM을 운영하는 고객에게 UAM 교통정보를 제공하고 회랑과 같은 교통 인프라자원 확보를 대행해 주는 대행업체이다. 쉽게 비유를 하자면 우리가 가입해서 쓰고있는 통신사 같은 느낌의 주체이다.

우리가 가입한 통신사를 통해 전화, 인터넷 등 통신 서비스를 받듯이 UAM 운항자는 PSU에 가입하여 교통정보제공 서비스 및 UAM 전용 회랑 인프라를 사용할 수 있게 되는 것이다. 그래서 우리가 전화나 인터넷을 사용할 때 같은 통신사 끼리만 연결되는 게 아니듯이, 서로 다른 PSU 간에도 교통정보를 공유하고 회랑 사용도 조율하게 된다. 그래서 PSU만 나오면 유독 정보공유를 강조하고 있으며, 그렇게 해서 나온 개념이 버전1.0에서는 PSU Network이고, 제작년(2023년도)에 나온 버전 2.0에서는 Federated Service Network이다.

그런데 만약 이러한 대행을 UAM 운항자가 자체적으로 할 수 있으면 굳이 PSU에 가입을 하지 않아도 된다. PSU는 그런 존재인 것이다.

A PSU can be a separate entity from the UAM operator, or an operator can act as its own PSU.

(UAM Concept of Operations v2.0(FAA), p14)

그럼 버티포트 운영자는?

버전 1.0에서는 버티포트라는 용어자체가 아예 존재하지 않았다. 버전 2.0에서는 버티포트라는 용어는 나오나 UAM이 뜨고 내리고 승객 및 화물을 처리하는 장소라고만 언급될 뿐 버티포트 운영자가 딱히 직접적으로 UAM 운항에 뭘 관여하는지 정의되어 있지 않다. 다만 간접적으로는 버티포트 자원현황 및 자원가용예상 정보를 공유하지만, 그렇다고 이게 관제를 한다고는 볼 수 없을 것이다.

즉, 그 어디에도 기존 ATM 항공체계의 '관제'의 개념이 나타나 있지 않다.

그래서 운영도 죄다 민영, 군대용어로 소위 '사제'로 운영하는 것을 '근본'으로 한다. 왜냐면 UTM의 근본이 또 사제이기 때문이다! 항공산업의 기원 자체가 사제다! 당신이 사용하는 Jeppesen 차트도 사제다!!

다만 이 이야기까지 하면 너무 길어지니 UTM 이야기는 여기서 하지 않겠다.

근본 없는 VFR, K-VFR

기존의 ATM 관제 체계를 혼란스럽게 이식한 이 근본없는 K-UAM 운용개념서를 더욱 혼란스럽게 만드는 요인이 있다. 바로 '시계비행규칙', 즉, VFR이다.

K-UAM 초기 시나리오를 보면, 조종사는 VFR을 따른다고 나와있다. 그리고 여기서 사용하는 VFR은 일반적인 VFR이 아니라 "기존 시계비행규칙(VFR) 대비 고도화된 비행방식으로 조종사의 육안감시와 더불어 안전운항에 필수적인 각종 정보를 지원받아 비행하는 방식"이라고 정의해 놓았다.

그래 여기까지는 OK, 그럴수 있지. VFR이라고 비행계기를 아예 안보는 건 아니니까.

그런데, 문제는 정작 운항환경은 VFR을 따르기 애매한 구조를 만들어 놨다. PSU의 역할에 교통흐름'관리'를 정해놓음으로써 결국 PSU가 출발/도착/항로 관제를 하는 것 같은 상황을 만들었다. 확실하게 관제를 하는 것도 아니고, 애매하게 하는것 같은 상황을 만든 것이다. 근데 정작 기장(PIC)이나 UAM 운항자의 역할에는 교통흐름관리가 없다. 그런데 이게 진짜 VFR로 운항을 한다면 교통흐름관리의 역할과 책임이 기장과 UAM 운항자에게도 있어야 하는 게 맞다. 왜냐하면 그래야 PSU가 교통흐름관리를 책임지는 것이 아닌, 서포트 하는것으로 해석할 수가 있기 때문이다. 그리고 그게, 기장이 책임지는 비행, 즉 VFR이다.

얼마 전, 40년 동안 국내 뿐아니라 해외에서도 비행에 종사하시고, 지금도 GA에서 현역으로 뛰고 계신 기장님 한 분을 뵌 적이 있다. 그리고 이 UAM 관제 문제에 대해 여쭈자 대뜸 이렇게 말씀하였다.

"VFR인데 관제가 왜 필요해?!"

VFR, 사실 비단 K-UAM의 문제는 아니다. 그냥 우리나라에서 제대로 이뤄지고는 있는지 의심스러운 비행규칙이 바로 이 VFR이다. VFR이라 함은, 단순히 눈으로 보고 비행하는 것을 VFR이라고 말하는 것이 아니라, 계기비행방식, 즉 IFR을 따르지 않는 비행을 말한다. 다시 말해 비행 중 항공교통업무증명을 받은 자, 즉, 관제사의 지시를 받느냐 안받느냐에 따라 IFR과 VFR이 갈리게 된다. IFR 비행의 경우 전적으로 관제사의 지시를 받는 비행이기 때문에 관제기관으로부터 계기비행허가(IFR Clearance)를 받아야 비행을 진행할 수 있다. 반면 VFR은 그렇지 않다. 비행계획서조차 내지 않고 비행을 할 수 있는 것이 VFR이다. (다만, 우리나라의 경우 영공 전체가 방공식별구역(ADIZ)이라 피아식별을 해야한다는 명목으로 비행계획서를 제출하고 있을 뿐이다.)

문제는, 우리나라 항공 바닥에서는 VFR을 두리뭉실한 IFR처럼 여긴다는 점이다. K-VFR이라고 하면 될까?

가령, 대략 10년전, 국내 모 공항 관제탑에서 VFR로 비행하는 비행기한테(SVFR 아님) VFR Clearance를 받아야 한다고 난리 쳤다는 말을 들은 적이 있다. 그리고 멀쩡히 VFR로 비행하고 있는 항공기한테 지도에 나와있지도 않는 VFR 경로를 이탈했다고 모 접근관제소에서 난리친적도 있다고 한다.

그럼 관제소만 그러냐, 조종사도 별다를 거 없다. 내가 학생 조종사였을 시절, 국내에서 비행하고 있을 때, 모 비행교관님은 VFR도 SID, STAR가 반드시 존재한다고, 없는게 말이 되냐고 하시면서 교육원들끼리 만든 공항 VFR 입출항 국지절차를 내게 보여준 적이 있다. SID(Standard Instrument Departure)라는 용어 안에, 이미 계기(Instrument)라는 단어가 있는 데도 불구하고 그 교관님은 VFR에도 SID가 존재한다고 굳게 믿고 있었다. 물론 그 교관님은 VFR로 비행나가도 실수로 구름속에 들어가면 IFR 시간을 적는 그런 교관님이셨다.

그러하다. 그리고 이러한 VFR에 대한 데자뷰를 K-UAM에서도 보게 되지 않을까 염려스럽다.

그럼 차라리 IFR같은 VFR 말고 진짜 IFR을 하는 것이 그나마 낫지 않을까?

K-UAM 항법과 관련된 연구관련 논문들을 찾아보면 상당수가 PBN, 4D Trajectory Concept, CDM 등 기존 IFR 운항과 관련된 연구들을 하고 있는 것을 알 수 있다. 이런 연구내용들을 수용하려면 VFR보다는 IFR이 훨신 더 적합하지 않을까 생각한다. 물론 그렇게 되면 더더욱 교통체계가 기존 ATM에 가까워 질 것이고 진짜 ATM 복붙이 될 것이다. 그래서 UAM+ATM =UATM?

에어라인이 정답이라고 생각하는 항공문화

나는 이런 문제들의 상당수 원인이 맨날 계기비행만 하는 에어라인 위주로 항공바닥이 편성되서 그렇다고 생각한다. 대한민국 항공 분야 전반을 에어라인의 기준과 잣대를 들이대며 생각하는 것, 그 오만함에 근본적인 문제가 있다고 본다.

기존 GA산업에 에어라인 체계를 들이 대 들쑤셔 놓았듯이 UAM 연구에서도 자꾸 에어라인 체계 들이대고 있는 것은 아닌지 염려된다. 마치 에어라인의 체계가 정답이라고 이미 답을 정해놓은 것 처럼, 지금 우리나라의 K-UAM은 에어라인의 체계를 UAM 교통환경에 어떻게든 적용시킬려고 고민하는 것은 아닌지 심히 우려스럽다.

가령, UAM 운항자를 대형 에어라인 항공사의 FOC(Flight Operations Center) 내지 OCC(Operations Control Center)로 막연히 해석하거나, 에어라인의 제방빙 절차를 UAM에 억지로 적용해서, 단순하게 갈 수 있는 것도 복잡하게 가게끔 만드는 것은 아닌지 말이다.

물론 그렇게 에어라인 체계를 적용해서 UAM 산업이 발전한다면 상관없다. 하지만, 이미 GA 산업에서 GA에 맞지 않는 에어라인 체계의 각종 규제와 제재를 법으로 강제하여 시장을 박살낸 것을 직접 보았기 때문에 그러한 전망에는 무척 회의적이다. 그러니 우선은 에어라인은 제쳐두고, 드론의 관점에서 그리고 GA의 관점에서 K-UAM의 운용개념을 새롭게 정립해 나갔으면 좋겠다.

그럼 나는 왜 이런 글을 적고 있는 것일까?

다른 것 보다도, FAA UAM 운용개념과 우리나라의 K-UAM 운용개념이, 껍데기는 비슷할지 모르겠으나 그 속은 전혀 다르다는 것을 알리고 싶었다. 그리고 FAA UAM의 근본이 드론교통체계, UTM임을 알리고 싶었다. 그리고 이를 통해 FAA UAM과 방향성을 완전히 달리하고 있는 K-UAM의 우려스러움에 대해 논하고 싶었다. 그런데 글을 쓰다 보니 평소에 생각하고 있던 항공분야 전반의 문제를 본의 아니게 건드려 버린 것 같다.

하지만 오해는 하지 않았으면 좋겠다. 에어라인과 관련된 기준이나 체계가 무조건 나쁘다는 것은 절대로 아니다. 에어라인을 무조건적인 정답으로 삼는 항공문화와 정책이 나쁜 것이다. 미리부터 답을 정하고, 그것을 적용하지 말아야 할 분야에 억지로 이상하게 적용하며, 다들 쉬쉬하며 당연한 것처럼 여기는 그런것 말이다.

물론 그런 것들이 쉽게 바뀔 것이라고 기대는 하지 않는다. 그래서 한편으로는 차라리 그렇게 될 바에야 FAA UAM Concept of Operations를 그대로 K-UAM 운용개념으로 차용하는 것이 나을거란 생각도 든다. 왜냐하면, 국내 항공법규도 그렇고, 항상 드는 생각이지만, 그냥 누가 잘 만든거 그대로 배끼기만 해도 중간 이상은 간다고 생각하기 때문이다.

.

.

.

그래서 결론은 또 미국 만세냐?

끝.

<참조>

2. [FAA] UAM Concept of Operations v1.0

3. [FAA] UAM Concept of Operations v2.0

5. K-UAM 항로이탈 모니터링을 위한 항공감시정보 획득 및 활용체계 신뢰성 검증 기술개발 기획연구 최종보고서

6. UAM Fleet Operator 운항 관리 및 통제 절차개념 수립 연구

7. IFR vs VFR: What’s the Difference?

IFR vs VFR: What’s the Difference?

Find out the difference between IFR vs VFR, how they work, and other important things you need to know about both conditions.

www.flyingmag.com

'비행 관련 기타' 카테고리의 다른 글

| 비행기 스핀(Spin)에 대해 간략히 알아보자 (3) | 2025.03.02 |

|---|---|

| 제방빙액(de-icing and anti-icing fluid)? - feat. UAM (0) | 2025.01.19 |

| 한쪽 엔진이 멈춘 다발 비행기의 Zero Side-slip (2) | 2024.04.27 |

| PHAK에 나온 선회 반경 및 선회율 구하는 공식 유도 (0) | 2023.11.29 |

| ETD, 그리고 FLIGHT PLAN (2) | 2023.10.02 |